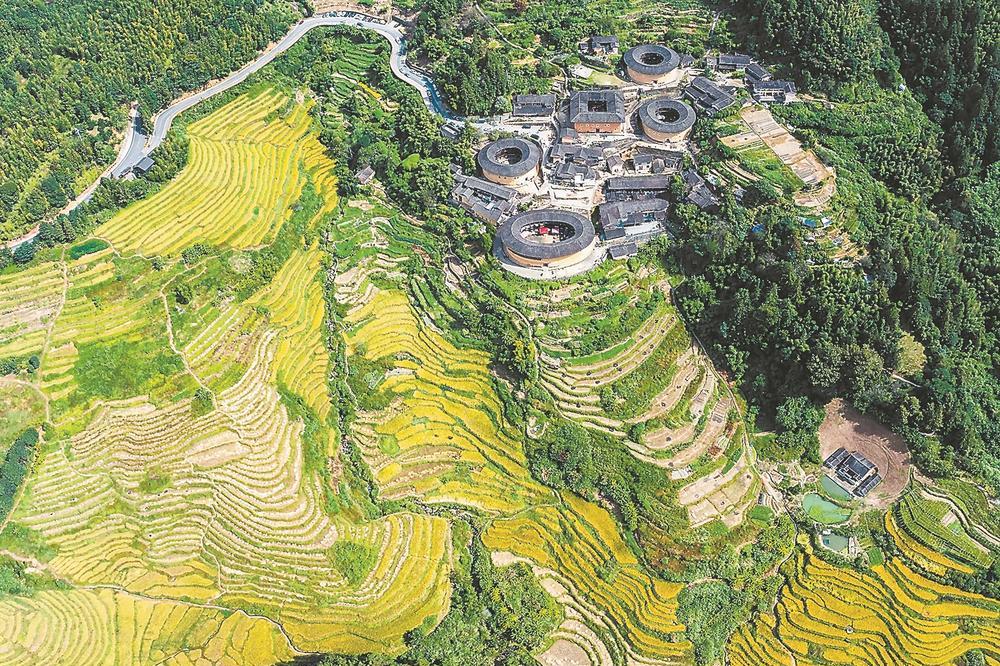

流萤漫天。汤珺琳 摄于南靖云水谣

你有多久没有见过萤火虫漫天飞舞的生态美景了?

出发,邂逅夏夜最美精灵

编者按:若说这世界上最具童话气息的夏夜精灵,那一定非萤火虫莫属。“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。”杜牧的这首《秋夕》,令许多稍年长的人油然生出“于我心有戚戚焉”的感觉,他们的记忆里都藏着一幅夜晚到来流萤临空飞舞的画面。只可惜,这样的画面对现时的孩子们来说,越来越难得一见。

上周,福建星野摄影俱乐部的80后美女摄影师汤珺琳,把她和影友们拍摄的萤火虫美图汇总在一起,做了个视频在微博上发布,一下子就火了。微博发布6小时后,“福建萤火虫”登上微博热搜第23位。众多网友纷纷赞美福建生态之美,在微博留言:“保护好环境,现在已经很难看到萤火虫了。”“好美啊,具体地点在哪里,真想去看看。”“生态福建真的很美哦!”……

大暑节气过了已经有差不多10天了。大暑节气三候中的首候就是“腐草为萤”——古人看到萤火虫把卵产在腐烂的枯草中,认为萤火虫是从腐草中生长出来的。估计现在不少城里人对萤火虫的认识也只是停留在这个印象中。只可惜,如今不但在城市里见不到萤火虫,就连在农村里也难得一见“流萤”的点点亮光。因此,现如今,哪里要是发现了夏夜丛林中有大量萤火虫纷飞的生态美景,就会迅速成为“网红”,登上“热搜”,继而一众游客扶老携小蜂拥前往观赏。

光,是萤火虫“爱的语言”

萤火虫有“会呼吸的钻石”之誉。在出发寻找和观赏萤火虫之前,我们先来科普一下萤火虫。

萤火虫,鞘翅目萤科昆虫的通称,又名夜光、景天、夜照、流萤等,是一种小型甲虫,因其成虫腹部末端下方有发光器,故名为萤火虫。萤火虫夜间活动,大多数品种萤火虫的卵、幼虫和蛹也发光。

萤火虫是一种益虫。萤火虫幼虫是蜗牛、钉螺的天敌,是最具前景的生物防治蜗牛的种类。

全世界萤火虫有2000多种,大多于夏季在河边、池边、农田出现,活动范围一般不会离开水源地太远。萤火虫成虫寿命很短,一般只有5天至2个星期,这段时间主要为交尾繁殖下一代。

我省常见萤火虫的光色均为黄色或绿色,极少发现红光或橙红色。萤火虫“亮灯”是一项非常消耗体能的活动,绝大多数萤火虫不会整晚发亮,通常只在天黑后发亮2至4小时。这段时间萤火虫活动最为活跃,它们争取时间互相追求、吸引伴侣——雄性萤火虫会在20秒左右的时间里或快或慢闪动亮光,然后“熄灯”20秒左右再次发出亮光,耐心等待雌性萤火虫的回应。

作为一种理想的生态指示昆虫,萤火虫对环境变化极为敏感,其数量在一定程度上可以反映此地区的环境质量状况。萤火虫多栖息于遮蔽度好、植被茂盛、相对湿度高的地方,对环境要求很高,水体不能被污染,其活动区域附近也不能有灯光影响。

灿若繁星。 汤珺琳 摄于福州雪峰山

亮了多少城,暗了多少虫

记忆中儿时最美的画面,莫过于夏天的夜晚,摇着蒲扇躺在家门口的竹床上,听蛙叫、数星星。小路边,篱笆旁,萤火虫恰似点点繁星,到处飞舞,一闪一闪照亮童年的梦。它有时还会停在你的竹床边沿稍事休息,你不赶它,它也似乎并不怕你。

多如繁星的流萤,如今去哪里了呢?

曾连续3年与“萤友”们在暑假里开车带孩子四处“追星”,跟景区管理者、摄影爱好者、昆虫研究者以及农民朋友们学习了解萤火虫的习性。归纳起来,导致我省及周边地区萤火虫数量锐减的原因大致有3个:

第一个原因是农村自然环境的巨大变化。萤火虫一般喜欢把卵产在靠近水边的腐烂枯草中,可是近些年农村里大多数的道路硬化了,田间屋后的腐烂枯草基本看不到了,加上农业生产中使用的化肥、农药,使得对环境变化极为敏感的萤火虫失去了赖以生存的空间。这样就算是萤火虫吸引到了异性成功交配了,但是无处产卵,所产的卵也难以成活。

第二个原因是光污染。对人类来说象征发达进步的“灯火辉煌”,对小小的萤火虫却是灭顶之灾。近些年农村和城市近郊的发展都很快,家家户户通上了电,农村很多偏僻的道路还安装了太阳能路灯,就算是郊外的夜晚,也很难找到不受人造光源影响的暗黑之处。这样萤火虫发出的微弱亮光就被掩盖了,它们就看不到同伴的光亮了,不能吸引异性来交配,那也就不能繁衍后代了。

还有第三个方面的原因,应当归咎于过度的捕捉。在一些商业活动中,就会出现很多的萤火虫。虽然有些人说这些萤火虫都是人工养殖的,但是据昆虫学家介绍,萤火虫人工养殖并不多,绝大多数还是从野外捕捉的。早两年某宝网上还有萤火虫活体售卖,去年开始被各大电商平台全线禁售。